Les inconvénients du chauffage urbain

Avant de vous expliquer tous les avantages du chauffage urbain, commençons par expliquer ce que c’est et décrypter simplement mais en détail son fonctionnement.

Le chauffage urbain est un système de chauffage qui utilise la chaleur générée par les activités de production ou les sources de vapeur naturelle et la distribue aux habitations situées à proximité.

La chaleur est transportée de la source aux habitations par un réseau de conduites souterraines. De cette manière, elle n’est pas dispersée inutilement dans l’environnement et est utilisée par les résidents pour chauffer leurs maisons et leurs bureaux. Un exemple de chauffage urbain ? Il peut par exemple s’agir d’un système de cogénération car le combustible est principalement utilisé pour réaliser l’activité de production primaire (par exemple, une usine, une usine de valorisation énergétique des déchets, une centrale électrique, etc.)

La source d’énergie du chauffage urbain

Le chauffage urbain peut être basé sur différentes sources d’énergie, car ce qui compte, c’est la récupération de l’énergie thermique perdue. Elle peut être produite à partir de : Biomasse, sources renouvelables, géothermie solaire thermique, combustibles fossiles, gaz naturel, nucléaire, récupération des déchets ou encore incinération des déchets solides municipaux.

Remarque : Dans certains cas, la source de chaleur n’est pas une activité produite. Il peut également s’agir d’une source de chaleur naturelle. Par exemple, le chauffage urbain basé sur l’énergie géothermique exploite la différence de chaleur entre la surface et une source souterraine.

L’impact environnemental du chauffage urbain

Dans le cadre du chauffage urbain, les habitations bénéficient d’un chauffage produit à distance. Ils peuvent ainsi se passer de leur propre chaudière pour chauffer l’eau sanitaire ou les espaces intérieurs. C’est un des avantages du chauffage urbain. Cela permet aussi de réduire la pollution locale et les émissions de CO2 ou d’autres gaz qui aggravent l’effet de serre.

Cependant, l’impact environnemental du chauffage urbain est étroitement lié à la source d’énergie primaire utilisée par l’activité de production. Dans le cas des sources d’énergie renouvelables, l’impact sur l’environnement est trop minime. À l’inverse, dans le cas des combustibles fossiles, l’impact sur l’écosystème naturel est très élevé.

Exemple du chauffage urbain biomasse

Le chauffage urbain avec biomasse a un impact minimal sur l’environnement car la cogénération est basée sur l’utilisation de biomasse vierge, c’est-à-dire respectueuse de l’environnement, comme le bois provenant des déchets des scieries (par exemple la sciure), de l’élagage des arbres dans les forêts et les bois avoisinants. C’est un énorme avantage. Il s’agit donc de ressources renouvelables. Aussi, la combustion du bois n’ajoute pas de CO2 fossile à l’atmosphère, est moins concentrée et plus facilement absorbée par l’environnement. Les déchets issus de la transformation du bois seraient encore incinérés ou stockés dans des décharges en tant que déchets.

Chauffage urbain et distribution de chaleur

Le chauffage urbain, un fluide caloporteur (par exemple de l’eau) est utilisé pour distribuer la chaleur aux habitations. Le fluide est chauffé par la source de chaleur et acheminé par un réseau de tuyaux en boucle fermée, par circulation naturelle ou forcée, jusqu’aux radiateurs situés dans les logements, aux panneaux radiants sous le plancher ou aux radiateurs.

Les échangeurs libèrent de la chaleur dans l’environnement intérieur et le réchauffent. Après l’échange de chaleur, le fluide caloporteur se refroidit et poursuit son voyage le long de la tuyauterie de retour vers l’installation de chauffage. Le cycle recommence alors depuis le début.

À présent analysons les avantages du chauffage urbain avant de nous intéresser aux nombreux inconvénients.

Quels sont les avantages du chauffage urbain ?

Les 3 principaux avantages du chauffage urbain sont les suivants :

1. Efficacité et économies d’énergie

Le chauffage urbain récupère la chaleur produite par les processus industriels ou les déchets. Cette chaleur aurait été produite de toute façon, mais au lieu de la disperser inutilement dans l’environnement, elle est réutilisée pour chauffer les habitations en réduisant la consommation de gaz et d’électricité. Il y a donc une économie sur la facture énergétique des utilisateurs car le coût de la matière première est nul ou quasi nul.

2. Autonomie et différenciation énergétique

Le chauffage urbain réduit l’utilisation des sources d’énergie traditionnelles que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Il réduit donc la dépendance de l’État à l’égard des importations, des chocs et des variations des prix du marché des ressources énergétiques fossiles provenant de l’étranger.

3. Moins de smog résidentiel

Les ménages bénéficient de la chaleur sans avoir à allumer leur propre chaudière. Cela réduit la pollution atmosphérique produite dans les zones résidentielles densément peuplées, car elle est déplacée vers des zones industrielles moins densément peuplées, qui ont moins d’impact sur la santé des ménages. Aussi, pour une même quantité de chaleur produite, la pollution est moindre car elle est concentrée en un seul point où elle peut être mieux contrôlée grâce à l’utilisation de filtres à gaz d’échappement et de méthodes de réduction des particules industrielles (PM10).

Les inconvénients du chauffage urbain

Les principaux inconvénients du chauffage urbain sont les suivants :

1. Le coût du système de distribution

Les coûts fixes liés à la construction et à l’entretien du système de distribution de chaleur sont élevés. L’amortissement de l’investissement prend généralement de nombreuses années.

2. La proximité de la source de chaleur

Les habitations doivent être situées à proximité de la source de chaleur. En outre, afin d’utiliser au mieux le chauffage urbain et d’éviter la dispersion, la zone résidentielle doit être densément peuplée.

À noter. Dans le cas du chauffage urbain, une partie de la chaleur est perdue dans les circuits de distribution primaire (réseau de canalisations) et secondaire (réseaux de copropriétés) avant d’atteindre l’utilisateur final. Par conséquent, l’efficacité énergétique du chauffage urbain diminue progressivement avec la distance. L’efficacité est très élevée lorsque la distance est faible (par exemple, des bureaux à proximité d’une usine).

3. Moins de concurrence entre les fournisseurs d’énergie

Dans le cas du chauffage urbain, les ménages sont obligés d’utiliser le chauffage centralisé car l’infrastructure exige que tous les bâtiments d’une zone résidentielle soient raccordés. Les habitants ne peuvent pas choisir d’autres systèmes de chauffage, d’autres fournisseurs d’énergie ou d’autres sources d’énergie. Si le marché n’est pas réglementé, le statut de monopole local de l’opérateur peut entraîner une hausse des tarifs de consommation pour les utilisateurs finaux.

Quels sont les problèmes posés par les systèmes de chauffage urbain ? Et comment peut-on y remédier ?

Des inquiétudes ont été exprimées quant à l’efficacité globale du chauffage urbain. Toutefois, si l’on examine la situation de près, il apparaît clairement que les performances décevantes des systèmes de chauffage urbain sont généralement le résultat d’une conception sous-optimale du système.

Le point essentiel est que l’obtention d’une efficacité optimale nécessite une approche globale du système. La spécification d’un système intrinsèquement efficace est certainement une partie de l’équation, mais le reste du système doit être conçu pour exploiter cette efficacité inhérente.

Dans la plupart des cas, cela implique également d’intégrer différentes technologies de chauffage et de s’assurer qu’elles fonctionnent en harmonie. Il est donc essentiel que les différents types de systèmes de chauffage soient contrôlés afin d’exploiter les caractéristiques de performance de chacun d’entre eux.

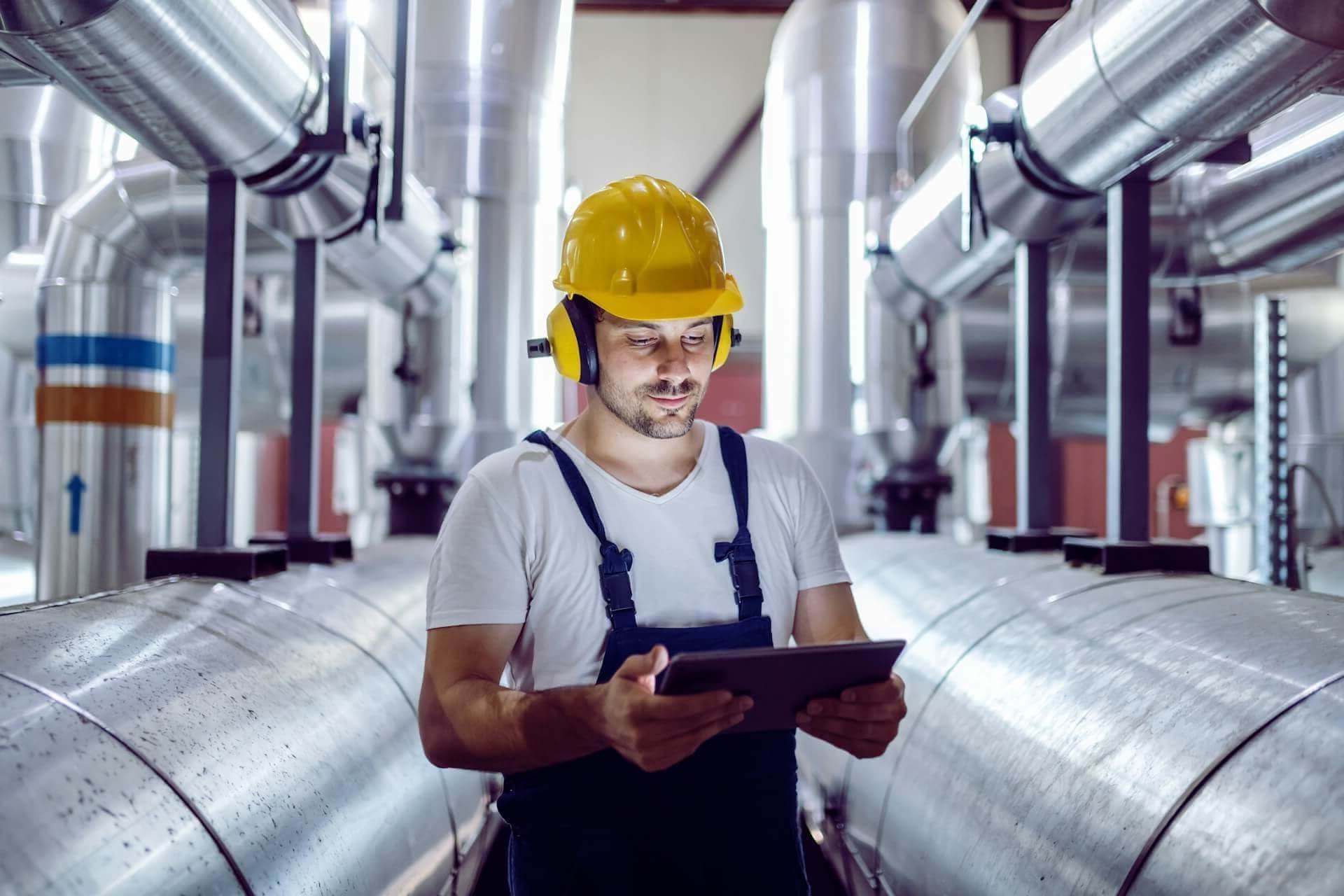

Outre le local technique, la gestion des débits d’eau chaude et des températures de départ et de retour est également une question essentielle et trop souvent problématique.

Dans le cas des immeubles collectifs individuels, le chauffage des locaux et l’eau chaude sanitaire sont généralement contrôlés, et éventuellement mesurés, par des unités d’interface thermique (HIU) dans chacun des espaces et cela coute très cher et techniquement, c’est compliqué.

Aussi, lorsque plusieurs bâtiments sont concernés, il peut y avoir des variations considérables entre les températures et les pressions requises par chaque bâtiment. C’est notamment le cas des projets qui intègrent plusieurs types de bâtiments différents, une approche généralement souhaitable car les modèles de demande mixte répartissent les charges de chaleur de manière plus homogène.

Dans ce cas, chaque bâtiment doit être équipé d’une sous-station capable de convertir les températures et les pressions de l’eau chaude fournie par le centre énergétique aux conditions de fonctionnement requises par le bâtiment. Chaque sous-station de chauffage urbain comprend généralement un échangeur de chaleur à plaques, une vanne de régulation, un compteur de chaleur et les vannes nécessaires, idéalement dans une configuration compacte pour minimiser l’encombrement de l’installation.Encore, une fois, c’est un défi technologique complexe et les couts sont encore trop conséquents…

Chauffage urbain : des inconvénients encore trop nombreux ?

Certes, le chauffage urbain propose évidemment des avantages. Mais la liste de ses inconvénients semble encore trop influente à sa généralisation dans les (grandes) zones urbaines.

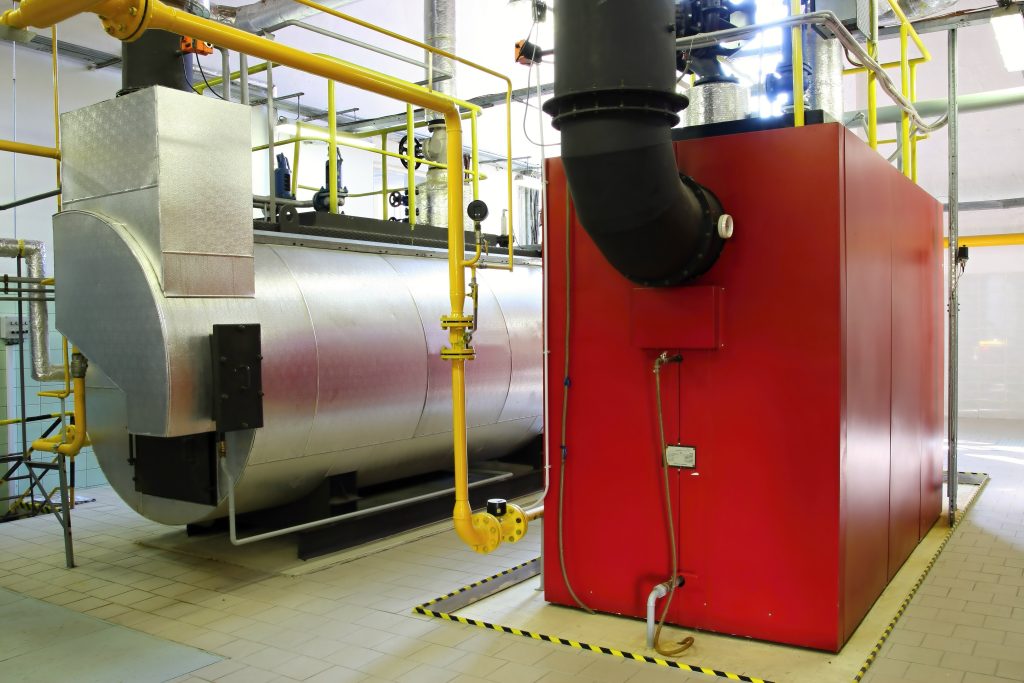

Oui, une centrale de chauffage urbain présente des aspects négatifs que l’on ne peut ignorer, à commencer par le long délai d’amortissement prévu, qui est d’environ 15 ans. Dans ce contexte, les régions les plus « déprimées », les plus pauvres, sont d’emblée quasi exclues par ce système de chauffage.

Aussi rappelons que ces installations ne sont rentables que dans les zones densément peuplées, en raison du coût élevé des installations de distribution. Sans compter que l’énergie a généralement des coûts de vente assez élevés par rapport à l’énergie produite à partir d’autres sources, comme le méthane.

Enfin, les centrales électriques pour le chauffage urbain génèrent des nuisances sonores encore beaucoup trop gênantes pour les riverains.